La CIW est de retour en 2024 du 2 au 11 avril avec une programmation riche en événements pour « partager, découvrir et s’enrichir » directement au contact des acteurs de la science et de l’innovation en local. Fidèle à son ADN, la CIW revient avec son lot de conférences, d’échanges et d’expériences sur des sujets allant de la deeptech à l’innovation sociale et passant par l’emploi des femmes dans le numérique !

Et pour cause, cette 7è édition de la CIW sera placée sous le signe de l’égalité femme-homme ; un thème transversal à l’intégralité du programme. Qu’il s’agisse de parité, d’accès aux carrières technologiques et scientifiques ou encore de représentativité lors des événements, la CIW donnera la part belle à ce thème d’une importance majeure tout au long de ces 10 jours.

La Clermont Innovation Week est une semaine d’événements coordonnée par Clermont Auvergne Métropole mettant en avant la science et l’innovation. Pendant 10 jours, au printemps, les acteurs de l’écosystème proposent différents formats d’événements (conférences, visites, expositions, ateliers) pour rendre leurs activités plus accessibles et permettre à tous d’en ressortir avec de nouvelles connaissances ! Aucune forme d’innovation n’est mise de côté et la programmation met aussi bien en valeur des sujets deeptech ou d’entreprenariat que des initiatives liées à la culture et à l’innovation sociale.

Professionnels, familles, étudiants ou passionnés par ces thématiques, il y a forcément un événement pour vous au programme.

La CIW se distingue par ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas élitiste, commerciale, techno-centrée, impersonnelle, ni l'événement d'un seul acteur. Son ton décalé et sa proximité avec le territoire reflètent son engagement envers l'ouverture, la découverte, et le partage des connaissances.

La CIW et sa philosophie sont justement nées de rencontres et de partages ! C’est à l’issue d’un voyage professionnel en Suède que la Métropole ramène dans sa valise un modèle d’événement original pour mettre en lumière l’écosystème innovant et scientifique local. Ce modèle, c’était la Skane Innovation Week, issu d’un territoire suédois avec des caractéristiques similaires à celles de Clermont Auvergne Métropole ! L’idée était d’adapter cette semaine d’événements en lien avec la science et l’innovation au territoire métropolitain. Et c’est chose faite depuis 2018 !

En 2023, la CIW mettait en avant l’importance du facteur humain dans les processus innovants, créatifs et scientifiques. Rencontres, partages et échanges étaient au coeur de ces 10 jours de bouillonnement qui marquaient le retour de la CIW post Covid-19…

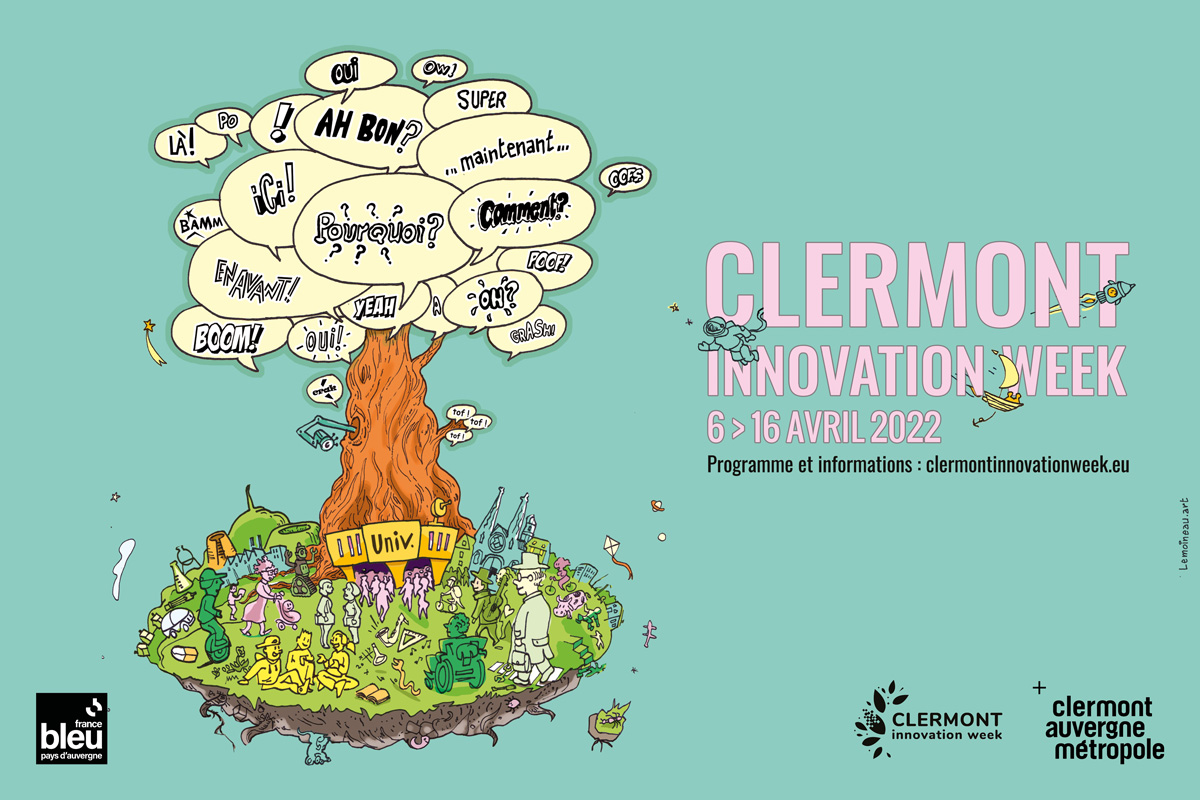

En 2022, toute une partie de la programmation était dédiée aux étudiants. Qu’ils soient entrepreneurs, doctorants ou en reprise d’études, tous les profils étaient valorisés et surtout les bienvenus aux événements inclus au programme…

La Clermont Innovation Week est une manifestation coordonnée par Clermont Auvergne Métropole imaginée, conçue et animée avec tous ceux qui font de la Métropole un territoire d'innovations.

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site.